Bruno Meyssat, « 20 mSv ou

comment appréhender l’insaisissable »,

entretien réalisé par Bérénice Hamidi-Kim,

Présentation

Quand est né en toi le projet de 20 mSv, un spectacle dont on peut dire en première approche qu’il traite de la question du nucléaire civil ? Comment cela a-t-il commencé, et comment cela a-t-il cheminé jusqu’au spectacle ?

L’étape décisive a été le voyage que j’ai effectué au Japon à l’automne 2015, et plus particulièrement ce que j’ai vu et ressenti dans les environs à Fukushima les trois jours où je me suis rendu sur place. L’impact le plus fort a été plus précisément l’après-midi où je me suis retrouvé dans la zone contaminée au sud de la centrale, à Tomioka. Le fait de voir des lieux sans personne, des rues vides, des magasins désertés, où la seule chose qui bouge encore est les feux de signalisation, a touché une corde très sensible en moi. Tout semble banal, normal, mais la situation ne l’est pas, puisque personne n’est là, et ne peut ni ne veut revenir. C’est le cœur de la question que posent l’énergie et donc l’industrie nucléaires. Je ne me suis pas dit à ce moment-là que j’allais en faire un spectacle, mais je sentais que c’était un moment « noyau », que j’étais pris par une question, de manière subconsciente, que j’étais très troublé. Ensuite, j’ai eu une attitude très prudente, je n’y suis pas allé facilement, sachant l’ampleur de ce travail, sa complexité, les difficultés inhérentes au sujet du fait de l’invisibilité qui s’y rattache. Là, tout est contraire à la représentation théâtrale, on ne voit pas les méfaits de l’irradiation puisqu’ils sont différés dans le temps, leurs effets sont d’ailleurs contestés. Et puis il s’agissait aussi d’une affaire spécifiquement japonaise dans ses impacts sociaux, qui échappe soi-disant à la compréhension française. Je n’aurais pas fait un spectacle sur la seule catastrophe de Fukushima. Mais, suite à ce séjour, en me documentant de manière plus large sur le nucléaire civil, et notamment sur le nucléaire européen et français, le trouble s’est maintenu et je me suis progressivement senti autorisé à m’emparer de ce sujet pour en faire un spectacle. Mais le point de départ a vraiment été une sensation, le besoin d’information est venu ensuite. C’est souvent par une expérience, un événement sensible que les choses commencent pour moi, ce n’est jamais un déclenchement intellectuel. Voilà ce dont je me souviens.

Comme spectatrice de 20 mSv, j’ai eu la sensation d’une rémanence plus ancienne : me sont revenues en mémoire des images d’Observer, un spectacle que tu as créé en 2009 et où il était cette fois question du nucléaire militaire et plus précisément de Hiroshima et de Nagasaki. Certains objets notamment m’ont paru lointainement familiers.

Oui, mais bizarrement je n’en étais pas conscient au départ, même si, au moment de commencer les répétitions, j’ai d’emblée rapporté des éléments de la scénographie d’Observer, comme une de ses tables en plomb. C’est aussi qu’il était très difficile de se procurer des objets relatifs à l’industrie nucléaire, ils sont inabordables, ne serait-ce que financièrement, sans parler des autorisations qu’il faudrait demander pour en acheter. Mais vraiment, je n’ai pas eu la sensation de vouloir prolonger un travail entamé avec Observer, même si c’est l’intuition que tu avais eue en me proposant de participer au projet « Quelles vies quotidiennes après Fukushima ? ». Le lien, je ne l’ai constaté qu’a posteriori.

Il y a de fait une différence esthétique essentielle entre Observer et 20 mSv (ou Apollo) et qui touche à la question spécifique de la catastrophe : le point d’impact d’une catastrophe nucléaire militaire comme la bombe d’Hiroshima est très clairement situé dans le temps et dans l’espace, c’est un événement indéniable, tandis qu’avec le nucléaire civil, la catastrophe peut être plus disséminée dans l’espace et dans le temps, et donc n’être pas perceptible en tant que telle. D’ailleurs la catastrophe de Fukushima dont on a vu les images en boucle, c’est la catastrophe naturelle, le tsunami et ses effets, la catastrophe nucléaire était plus diluée dans l’espace et dans le temps, donc moins médiatique.

En effet, la relation aux victimes n’est pas du tout la même dans les deux cas. Au moment de la préparation d’Observer, tout ce que nous avions lu sur les victimes d’Hiroshima et de Nagasaki nous amenait à une empathie et une relation au sujet brûlante, nous nous sentions pris par ces récits, et nous savions qu’il en serait de même pour les spectateurs. À l’inverse, on est presque tenus à distance par les récits de Fukushima. Ces deux catastrophes n’amènent pas aux mêmes types de sensation et de questionnement de notre humanité. Les dommages opérés sur les corps par le nucléaire civil sont un mal différé, amorti, une douleur qui rejoint d’autres phénomènes nuisibles de notre modernité issus d’autres industries et d’autres causes de pathologies collectives, comme l’amiante ou le diesel. C’est ce qui fait que ça passe plus inaperçu à la fois parce que le caractère exceptionnel de l’énergie nucléaire y est moins repérable que pour le nucléaire militaire, et parce qu’une vigilance de longue durée s’impose pour pouvoir prouver la nocivité du phénomène. Il est par exemple impossible de dire le nombre de victimes des radiations émises depuis la catastrophe de la centrale de Fukushima-Daichi. Le nombre officiel des décès tient sur les doigts des deux mains. Si on y inclut les disparitions de gens malades et déplacés, il s’accroît, mais le compte reste dérisoire au regard du nombre de gens qui ont été affectés dans leurs vies et dans leur organisme par cet événement. En tant que citoyens, nous sommes devant une douleur grise qu’il faut regarder longtemps pour pouvoir ne serait-ce que tenter de se la représenter. On est vraiment dans l’insaisissable alors que les victimes d’Hiroshima et de Nagasaki sont dénombrées et leurs pathologies désormais indiscutables, même si, parfois, elles se sont aussi révélées avec le temps. On n’a pas pu ne pas voir. Cette différence entre les deux catastrophes implique une autre dramaturgie.

Et pourtant, dans la manière de représenter ces deux types de catastrophes, tu cherches, il me semble, à voir ce qu’elles ont de commun, du moins dans les questions qu’elles posent au théâtre. À propos d’Observer, tu disais que vous aviez cherché non pas à représenter l’horreur de l’« événement hors-norme » que fut l’utilisation de la bombe atomique, mais à « l’approcher comme un Trou Noir de l’histoire »[1]. À mes yeux, ce n’est pas tant l’événement en tant qu’il brise la ligne du temps et induit une rupture entre un avant et un après, qui t’intéresse, mais plutôt l’étalement, le devenir chronique et diffus de l’événement, en quelque sorte. Et le défi que cela pose à la notion de causalité. Dans 20 mSv, on retrouve cette même question de l’immense difficulté à représenter des réalités spatiales et temporelles indéniables par leurs effets, mais invisibles, parce qu’elles excèdent l’échelle de perception humaine, qu’il s’agisse de l’infiniment petit (le radionucléide) ou de l’infiniment grand (la durée de vie et donc de toxicité de certains déchets nucléaires se compte en milliers d’années). C’est une question qui t’habite d’ailleurs depuis longtemps il me semble, et que tu as aussi travaillée, entre ces deux spectacles, dans Apollo (2014), consacré à travers le sort des douze hommes qui sont partis en mission sur la lune, à ces « zones frontières pour le corps, les matériaux et l’esprit »[2]. Est-ce que tu avais conscience, en commençant 20 mSv, de cette ligne et de l’adéquation entre ta manière de faire du théâtre et ces questions ?

Sur ce point oui, je pressentais que c’était un bon sujet pour moi. Comme mon travail a des affinités avec le subconscient, je savais que je saurais travailler également sur ce qu’on pourrait appeler le subprésent. Les questions de la contamination et de l’invisible, qui sont contenues dans le sujet de l’énergie nucléaire, ou même dans une certaine mesure l’appât du gain que j’abordais dans 15 % et dans Kairos, renvoient à des strates anciennes, qui disent quelque chose de nous en tant qu’espèce humaine, de notre fond imaginaire, c’est exactement le cœur de mon travail, de raviver des images archaïques. Quand j’aborde un nouveau sujet, je me demande toujours quelle est l’image la plus ancienne qui en existe, ou par laquelle on peut le traduire. C’est ce qui explique d’ailleurs mon attrait pour la psychanalyse, pour Jung ou Winnicott en particulier, là est le fond de mon rapport au théâtre. Je lis beaucoup plus d’ouvrages de psychanalyse et de sciences humaines que de fiction. D’ailleurs, c’est cette part archaïque de nos imaginaires que j’aime exciter, stimuler, chez les acteurs, il s’agit de notre territoire commun.

20 mSv. © Bruno Meyssat Photo Bruno Meyssat

En même temps, ton théâtre dit résolument quelque chose de notre monde contemporain, et même, on pourrait dire qu’il lui dit quelque chose : dans 20 mSv notamment, la résonance est forte entre, d’un côté, l’alerte sur les effets du rapport de domination de notre modernité à la planète et au vivant et donc l’appel à une manière plus humble d’habiter le monde, et de l’autre, la présence discrète avec laquelle les acteurs peuplent le plateau et la volonté de ne pas capter l’attention du spectateur de manière trop volontariste ou impérieuse.

C’est certain que je ne veux pas faire un théâtre qui impressionne, qui agrippe les sens et percute, je ne veux pas poinçonner la sensibilité du spectateur, créer un rapport de force ou d’intimidation sensible avec lui. Même si, bien sûr, j’organise les images sur scène, il y a toujours un léger retrait, parce que je souhaite mettre les gens devant un matériau disponible qui leur laisse une liberté d’interprétation, qui leur permette d’exercer leurs projections, que ce qui est donné à voir soit disponible aux sensibilités de chacun. Le plateau ne doit rien imposer, mais proposer aux regards. Nous disposons maintenant de moyens – techniques – d’impressionner durablement, mais ce n’est pas ce qui fait que les gens emmènent un souvenir fertile ou se mettent en activité pour élaborer à leur tour leur propre spectacle. Or c’est ce qui compte pour moi, la sensibilité des séquences proposées au plateau appartient définitivement à chacun. Et puis, je ne crois pas à la durée de l’effet de ce genre de pratiques, mais davantage aux effets différés de « l’intime représentation », tout simplement parce que c’est ce que je vis comme spectateur. Dès qu’on m’impose un effet ou qu’on me parle fort, ça me perd, il y a un désaccord entre les moyens déployés et l’effet que cela produit en moi. Or on ne fait jamais que des spectacles qui sont la prolongation de notre expérience de spectateur, que les spectacles qu’on a envie de voir… Non ? Je ne fais pas un travail au feutre gras, je cherche un trait plus fin, plus suggestif, pour les spectateurs comme pour les acteurs d’ailleurs. J’ai grande confiance dans les effets du temps qui passe et révèle.

Justement, comment as-tu préparé le travail d’improvisation en amont des répétitions ? Je sais que tes acteurs arrivent souvent nourris d’un important travail de documentation partagée, mais j’ai malgré tout été frappée, lors de la répétition à laquelle j’ai assisté en septembre 2018, par leur souci de maîtriser le plus d’éléments factuels possible – données, chiffres, termes techniques, nomenclatures. Et ce souci se retrouve dans le spectacle, où la part documentaire, informative, me semble plus assumée que dans le reste de ton œuvre, y compris 15 % ou Kairos. À quoi cela tient-il ? À un besoin de maîtrise face à des réalités qui confrontent l’homme à son hybris autant qu’à son impuissance ?

Il est vrai que les acteurs ont davantage éprouvé ce besoin que pour d’autres spectacles. Cela dit, comme ce fut le cas pour moi, ce n’est pas la dimension informative qui a les mis au travail, ce sont des sensations et des moments vécus en chacun et ensemble. Même si je n’ai pas pu emmener tout le monde « sur les lieux » comme ça avait été le cas pour 15 %, certains acteurs sont venus au Japon, et puis nous avons nourri un imaginaire commun par des films, des rencontres, et beaucoup de lectures. Ce qui comptait n’était pas qu’ils deviennent des experts du nucléaire, mais qu’ils se sentent autorisés à entrer en résonance avec les rêveries, peurs, angoisses sur le temps et la mort, sur l’occupation d’un territoire, que suscite le sujet du nucléaire. Je ne voulais pas faire un spectacle de chiffres et de données, mais sur ce que les acteurs pouvaient ressentir comme hantises à leur contact. D’abord, ce n’est pas notre travail, nous ne serons jamais aussi compétents que des experts et des techniciens de cette industrie. Mais je me souviens de l’importance du travail préparatoire à 15 %. Nous avions rencontré un économiste très rigoureux, mais aussi très engagé, André Orléan, qui avait exprimé combien il était important que des artistes s’approprient des questions qui peuvent sembler réservées aux « experts », mais qui ont des effets politiques majeurs, afin de toucher le public par d’autres voies que celles empruntées par les livres. C’est pour cette raison que l’ouvrage La Presqu’île du nucléaire de Françoise Zonabend[3] a été une lecture si importante pour nous, parce que ces récits à hauteur d’homme, de personnes qui vivent dans l’entourage du nucléaire (qu’ils y travaillent ou habitent à proximité d’une centrale) fournissaient une très bonne matière pour nous ouvrir des espaces intérieurs. C’est un des trois livres que tous les acteurs devaient lire. Les deux autres étaient le témoignage de Claude Dubout[4], Je suis décontaminant dans le nucléaire, et le témoignage et le livre de Günther Anders, La Menace nucléaire. Considérations radicales sur l’âge atomique[5], philosophe qui nous déjà accompagné pour Observer. Et ils ont aussi reçu avant le début des répétitions deux « viatiques » : des dossiers contenant environ quatre cents pages d’extraits d’ouvrages, articles, documents divers. En tout, cela faisait presque sept cents pages de lecture !

Ce travail s’est poursuivi pendant les répétitions. Nous commencions chaque jour par un temps de lecture, chacun ayant puisé la veille au soir dans le « patrimoine commun » de textes à disposition. Chacun lisait donc un texte qui l’avait marqué, avant de démarrer le travail de fantaisie visuelle et imaginaire, un peu comme le moment où l’orchestre s’accorde avant de jouer. L’enjeu était qu’ils s’imprègnent puis partagent les phénomènes, notions, questions qui suscitaient en eux un vif étonnement, une curiosité particulière. Et puis, au mois d’août, juste avant la dernière session d’improvisation, j’ai rédigé un document intitulé « 122 éléments pour l’approche de 20 mSv », une sorte de fiche de synthèse de toute la documentation que nous avions accumulée jusque-là, pour fournir un concentré de notre répertoire documentaire, ultime excitant mental pour stimuler l’imagination des acteurs. Et puis nous avons eu la chance de mener des entretiens avec certains experts, comme le décontamineur Claude Dubout ou la sociologue Annie Thébaud-Mony[6]. Ça a été un va-et-vient incessant entre le travail de documentation et celui d’improvisation, entre l’objectif et le subjectif, sans cesse l’un ravivait, requalifiait l’autre. En te parlant, je me dis que si le besoin d’être informé et d’informer a été aussi important, cela tient à cet autre point commun entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire : cette même attitude d’évitement des pouvoirs publics et des industriels qui hérite et bénéficie abusivement de la pratique du secret d’État qui a caractérisé le nucléaire militaire.

La table de travail de Bruno Meyssat. © Bérénice Hamidi-Kim

Dirais-tu alors que, plus que d’autres, ce spectacle assume une dimension de vulgarisation ? Cette impression est peut-être liée au fait que, dans le spectacle, il est question, presque davantage que de la difficulté à donner à voir le nucléaire et la catastrophe nucléaire, de la faillite du langage. Soit les mots sont mensongers, quand il s’agit de la parole des pouvoirs publics ou des industriels, soit les mots peinent à exprimer les expériences vécues dans le silence des corps, celui des humains ou celui de la planète.

La lecture de la littérature sur

Fukushima montre en effet combien, sur le nucléaire, la parole autorisée agit

constamment dans l’implicite, l’euphémisation et la langue de bois. Aucune

branche industrielle n’est autant dans l’évitement du contenu et ne travaille

autant à modeler l’image publique de son activité. Le langage n’est jamais

direct, il faut donc être du sérail pour comprendre ce qui est dit, les

questions, mais aussi et surtout les réponses fournies. À la fin d’une

explication délivrée par un agent de l’industrie nucléaire, on n’en sait jamais

davantage qu’au début de l’entretien, ni informations ni début de réflexion ne

sont réellement délivrés. Ces discours inimitables sont presque toujours

constitués de contorsions rhétoriques qui, de fait, ôtent de l’information. Au

départ, je voulais davantage faire entendre le discours des représentants de l’industrie

nucléaire, j’avais parcouru le livre d’Anne Lauvergeon d’Areva[7], mais il

était impossible de s’emparer de cette prose de bois pour éclairer notre sujet.

C’est en prenant la mesure du fait que cette langue-là occupe presque tout

l’espace du discours qu’on entend sur le nucléaire, qu’est venu le choix d’une

dramaturgie très longue, patiente, qui tâche de mettre en relation tous les

éléments qui permettent d’augmenter, ne serait-ce qu’un peu, cette

compréhension. Nous souhaitions donner accès, en regard des paroles qui

communiquent, à celles qui éclairent, et qui sont très peu audibles dans le

flot de tous ces propos mis à égalité. C’était très important pour nous de

donner à entendre à la fois ce contraste et ces paroles limpides, ce qu’on a

appelé les « pépites ». Parfois, d’ailleurs, ce sont des mots qui

échappent aux promoteurs de l’industrie nucléaire. Je pense notamment à cet

extrait où on entend le PDG d’EDF Jean-Bernard Lévy, auditionné par la

« commission d’enquête sur la sûreté et la sécurité des installations

nucléaires »[8]. Il finit par reconnaître qu’en cas d’accident nucléaire

en France dont les coûts excéderont (forcément) 700 millions d’euros, la

responsabilité propre de l’exploitant s’arrêtera là « avant que ce soit la

collectivité qui s’en charge… » Concluant benoîtement : « Donc

nous sommes assurés contre cette… euh… contre ce risque ». C’est là un

instant de clarté dans un ciel très couvert, opaque. D’ailleurs, les gens de

l’ASN (Agence de la Sûreté Nucléaire) qui sont venus voir le spectacle ont été

surpris par ces propos, ils ne pensaient pas M. Lévy susceptible de tenir

un discours si explicite, mais il faut reconnaître que son témoignage devant

les élus de la nation était aussi déposé sous serment. Ce cadre existe encore.

De ce point de vue, on pourrait dire qu’il y a presque une forme de complicité

de l’opinion publique avec les défenseurs de l’industrie nucléaire, dans la

stratégie de contournement ou plutôt de détournement du regard. On ne veut pas

voir, parce que c’est trop énorme, et parce que dire non à l’industrie

nucléaire impliquerait de très importants changements dans nos modes de vie,

que la plupart d’entre nous ne sont pas prêts à consentir. Cela pose la

question de la stratégie d’adresse aux spectateurs, et de la dramaturgie à

trouver pour non pas forcer, mais inciter à voir non seulement ce qui n’est pas

visible (le nucléaire), mais ce qu’on ne veut pas voir (les dangers de

l’industrie nucléaire).

Le refus de voir et savoir est premier en effet, il n’y a qu’à constater combien le rapport de cette commission d’enquête a fait peu de bruit, comme ça avait déjà été le cas pour le rapport PAREX après Tchernobyl[9]. Même si les analyses sont faites, elles ne passent pas auprès du grand public. Il est vrai que les élus rechignent aussi à s’emparer de cette question. Il faut dire que la situation est intenable : préparer explicitement une part non négligeable de la population à l’éventuelle nécessité de quitter en urgence leur lieu de vie. Ceci concerne toutes les personnes qui résident à moins de quarante kilomètres d’une des dix-neuf centrales actuellement en activité en France et souvent implantées près des grandes villes. C’est vraiment ça le dommage spécifique de l’industrie nucléaire par rapport à d’autres industries polluantes et pathogènes : la perte du territoire, la transformation radicale et presque définitive de la vie quotidienne. C’est sans doute la marque de ces accidents nucléaires : on emporte le dommage avec soi (la contamination) et on perd tout ce qui ancrait notre vie dans un environnement familier. On préfère donc nier l’existence de ce risque, alors même qu’il est probable qu’il y aura un accident nucléaire majeur sur le territoire français dans les dix prochaines années. Donc c’est vrai, il a fallu trouver une dramaturgie précise, factuelle, argumentée. Cela a commencé dès le choix des acteurs de ce spectacle ; je désirais une distribution qui soit comme un panel de la population, d’où la parité entre hommes et femmes, des âges très différents (de 29 à 62 ans), pour que s’expriment sur le plateau les sensibilités de personnes de plusieurs générations et d’horizons divers, qui n’ont pas le même rapport au nucléaire. Et puis j’ai aussi opté pour des tempéraments d’acteurs contrastés – par exemple la vive énergie de Mayalen Otondo et la discrétion de Philippe Cousin. Et ensuite, parmi les improvisations qu’ils ont faites, j’ai opéré des choix toujours dans cette idée de proposer une palette de couleurs et de rythmes variés. Le spectacle est un peu composé comme une sonate, avec des parties plus lentes, d’autres plus rapides, qui permettent d’aborder le sujet sous toutes ses facettes. J’ai progressivement senti qu’il fallait que j’accepte la dimension de vulgarisation dont tu parlais, que j’avais le devoir de donner des clés aux spectateurs.

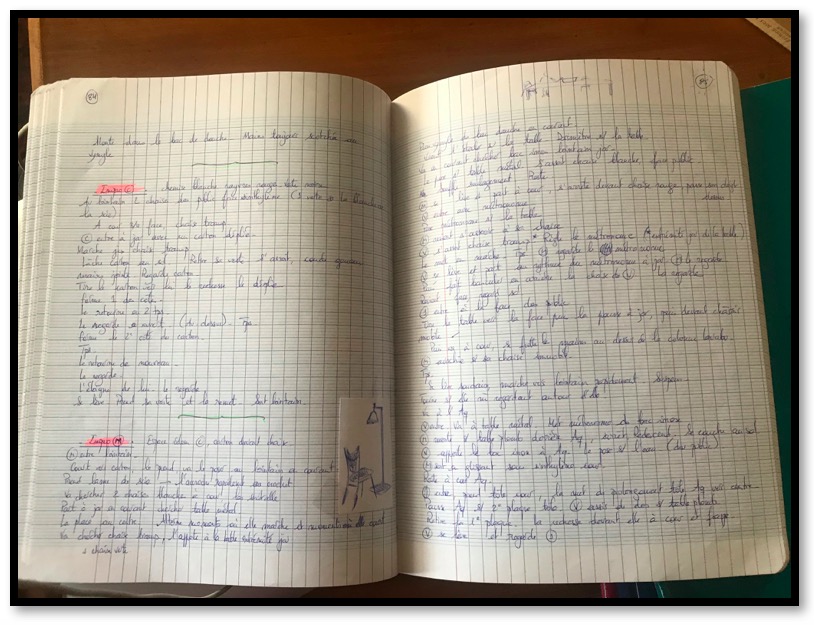

Cahier de notes sur 20 mSv de Mathilde Aubineau. © Bérénice Hamidi-Kim

Mes options ont évolué au cours de

la création dans la manière de combiner les actions scéniques, la bande image

montrée si je peux dire, et la bande son. Dans Observer, deux ensembles

d’images se succédaient, séparés par une séquence de texte pur, par lequel le

public recevait des informations qui éclairaient rétrospectivement ce qu’il

avait vu et qui le dotaient par anticipation d’outils pour la suite de ce qu’il

allait voir. Dans 20 mSv, le spectateur reçoit en même temps les images, et les

cartels qui les commentent, les contextualisent. Pendant toute la durée du

spectacle, il fait face à des réalités scéniques et dans le même temps à tout

le travail d’information qui y a conduit. Il a le paysage et notre

interprétation du paysage. Je ne voulais pas que l’événement soit notre façon

de faire, notre positionnement esthétique, la forme artistique du spectacle,

mais que ce soit le partage de la traversée que nous avons effectuée de la

question du nucléaire, qui est une question qui nous concerne tous, artistes,

spectateurs et citoyens. Avec ce sujet, souvent on ne sait pas de quoi on

parle, il est tellement multiforme, insaisissable, que le cartel qui accompagne

l’image est plus important que d’habitude, je le reconnais : mis bout à

bout, le texte de 20 mSv fait seize pages, alors que celui de 15 % en

faisait cinq. Cela dit, cela reste vraiment la quintessence des informations

recueillies au fil des sept cents pages de lecture. Et ce cartel n’a pas seulement

une valeur informative, encore une fois : c’est comme quand tu vois une

toile de Staël qui représente un paysage, et que tu lis le cartel qui

t’explique que c’est Antibes ou Syracuse ; tu ne reconnais pas le lieu,

mais ça relance ton attention parce que ça active un imaginaire et des

mémoires. Le spectateur du Shaman, ces derniers temps, se trouve dans cette

situation de balayage entre le support lexical, que tout le monde comprend

pareillement, même si Syracuse ne te dira pas la même chose qu’à moi, et le

monde imaginaire manifesté au plateau que ces informations auront suscité en

nous. Certains amateurs puristes de mon travail pourront me reprocher d’être

trop explicite dans ce spectacle, ils pourront se sentir bridés dans leur

imagination. Mais je ne voulais pas jeter les gens dans le vide sur ce sujet

particulier. Sur ce point, je reconnais vraiment une dimension de militance.

Pourtant la liberté du spectateur est préservée, parce que je me dis qu’il

cadrera ce qu’il veut, tout comme dans une exposition sur le fauvisme tu peux

choisir de ne pas lire les cartels qui contextualisent, et aller directement

regarder tel détail d’une toile de Vlaminck. L’essentiel, pour moi, était de

focaliser l’attention sur ce sujet du nucléaire. J’ai failli appeler le

spectacle Appuie-tête, parce que ce terme traduit vraiment son enjeu

essentiel : mettre les spectateurs face à un domaine qui est souvent

évité, et maintenir leur concentration sur lui pendant deux heures.

Cette « traversée de la question du nucléaire » comporte plusieurs

stations ou, pour changer d’image, la dramaturgie de 20 mSv ressemble à une

nébuleuse thématique où coexistent plusieurs centres de gravité, plusieurs

forces d’attraction.

Je dirais que c’est une dramaturgie ordonnée. On part de l’accident de Fukushima en 2011, qu’on aborde essentiellement à partir de la déposition[10] de Yoshida Masao, le directeur de la centrale de Fukushima Dai Ichi à l’époque, qui a été à la fois un des responsables, une des victimes et peut-être un des héros de cette catastrophe[11]. Puis on en vient aux effets sociaux et sanitaires pour la population japonaise et on s’intéresse ensuite à l’usine de retraitement de la Hague. Enfin, on parvient à la question de la gestion de l’industrie nucléaire civile en France et en Europe. Je ne voulais pas m’obstiner sur la question de Fukushima, mais donner les moyens d’élucider ces questions par différentes approches. Et pour passer de l’un à l’autre, la bascule s’opère selon les notes, les couleurs, les énergies qu’apportent les acteurs en action : après un moment bleu, je vais ménager un moment rouge, après un moment en majeur, un en mineur, après une scène de groupe, une séquence en solo ou en duo, sans jamais insister, pour ne pas saturer l’attention et la curiosité du spectateur, mais toujours les relancer. Je sentais que c’était la bonne chose à faire pour ce sujet, même si ça m’a demandé de renoncer à des images pertinentes, mais trop fermées et aussi de ne pas approfondir certaines questions qui nous importaient plus que d’autres, comme celle du risque biologique spécifique des radiations de basse intensité, dont les effets nocifs potentiels n’ont toujours pas été officiellement reconnus. Pourtant, ils sont documentés depuis longtemps par des scientifiques comme Rosalie Bertell, dont nous citons dans le spectacle un ouvrage qui date de 1985[12] !

Cette question est malgré tout mise en relief dès le titre : 20 mSv. Un chiffre et une unité de mesure – le millisievert – qui, pour sembler obscurs, n’en cachent pas moins une bataille aux enjeux redoutables. En France, la limite autorisée pour l’exposition de la population aux rayonnements artificiels est, aujourd’hui encore, de 1 mSv/an/personne (selon le Code de la santé publique, article R1333-8). La norme de 20 mSv/an/personne existe aussi, mais elle correspond à la limite autorisée pour les « personnels exposés », autrement dit les travailleurs du nucléaire (selon le Code du travail, article R231-76). Au Japon, depuis l’accident de Fukushima, la norme a été relevée à 20 mSv pour la population civile, dans le but de favoriser la « politique du retour ». Et depuis 2011, on constate un lobbying très actif pour que cette révision du seuil soit élargie à d’autres pays, ce qui présenterait l’intérêt (ou le danger…) de ne plus impliquer une évacuation de la population quand cette limite est dépassée dans une zone, autrement dit de « permettre » aux gens de vivre en zone contaminée… et ce alors qu’il n’y a aucun consensus sur les effets sanitaires de cette exposition de longue durée aux radiations de basse intensité.

Oui, c’est la question essentielle aujourd’hui, celle du risque spécifique que l’on prend en ayant une industrie nucléaire aussi disséminée sur les territoires nationaux. Cela pose une question politique majeure : comment sécuriser les personnes ? À partir de quand doit-on donner l’ordre de quitter un territoire ? Le rehaussement de la norme de 1 à 20 mSv revient à pérenniser une norme d’urgence pour que ce qui est dangereux ne soit plus considéré comme tel. Comme si on modifiait une règle sanitaire non pas en vue de protéger au mieux la population, mais pour qu’elle puisse vaquer à ses occupations afin de ne pas enrayer la bonne marche économique de la société. C’est, en somme, une transcendance sociale inversée. Quand on change la norme, les choses semblent redevenir normales, alors que c’est complètement faux, que le danger est toujours là, d’autant plus vif que notre attention faiblit. Ce qui se passe au Japon nous intéresse de très près, parce que nos pays sont assez proches en termes de « performances démocratiques », et de soin des pouvoirs publics à la population. Ce pays est dans le post-accident alors que nous sommes de fait dans le pré-accident.

Cette question des radiations de faible intensité accentue le flou sur la causalité que nous évoquions tout à l’heure. Comment avez-vous travaillé spécifiquement sur ce point dans le travail d’improvisation ? Mais peut-être, avant d’aborder ce point précis, peux-tu dire en quelques mots la façon dont tu procèdes avec les acteurs, depuis les premières improvisations jusqu’au montage final du spectacle ?

Au fil des années, il y a de légères variations de durée, mais la méthode est presque toujours identique pour tous les spectacles, en tout cas ceux qui ne reposent pas sur un texte préexistant. Pour 20 mSv, nous avons eu cinq semaines d’improvisation, à raison de deux à quatre sujets d’improvisation par jour, que je choisis au fur et à mesure en fonction du travail documentaire préparatoire. Tous les acteurs passent a priori sur chaque sujet. Parfois, ils présentent une improvisation en solo, parfois les impliquant tous. En tout, nous avons passé soixante-huit sujets d’improvisation, qui ont donné lieu à deux cent soixante-dix tentatives. Chaque jour, ces improvisations sont consignées triplement. Par les acteurs, par moi et par l’assistante, Mathilde Aubineau. La mémoire de chacun exerce aussi son filtre, aussi cette méthode préserve une relative objectivité. J’en ai sélectionné une centaine, que l’on a revue ensuite pendant une dizaine jours, à raison de dix improvisations par jour. Alors commence le montage. Je le réalise seul, à l’écart de l’équipe, pendant deux semaines (c’est peu, cela dit il m’est arrivé sur certaines créations de n’avoir que trois jours…). Je procède par listes, je renomme chaque improvisation et leur attribue un numéro. Puis on continue à avancer dans le travail d’épure, et au fur et à mesure des semaines, je rectifie, j’affine la liste des « images » sélectionnées. C’est comme un réalisateur qui tournerait en utilisant beaucoup de pellicule. Ma méthode est de laisser tourner longtemps la caméra, mais de garder les yeux sans cesse grand ouverts pour ne pas manquer l’instant où il se passe quelque chose de précieux et d’imprévu. Tout le travail de montage consiste à garder ces moments où l’inventivité des acteurs produit un bonheur d’expression inégalé, une manière de parler du sujet qui me déroute, me surprend, parce que je n’aurais jamais imaginé un tel moyen pour raconter cette chose-là, pour traduire de façon concise une situation complexe. Je fais le pari que la stimulation bénéficiera aussi à l’esprit du spectateur. Parfois, d’ailleurs, c’est un quiproquo : l’acteur me propose un bleu et moi je me dis que c’est un magnifique rouge, et je vais l’utiliser comme tel. Il arrive que je découvre cet écart quand je le questionne après l’improvisation, parfois je ne le saurai jamais. Peu importe, je monte la scène selon ce que j’y ai vu. Mais cela peut impliquer ensuite des ajustements. Soit on trouve un arrangement, soit dans quelques cas on est obligés de supprimer la scène. C’est une phase difficile pour l’acteur qui me confie ses images, puis doit réinventer à partir de la façon dont je les ai comprises une nouvelle histoire qui n’est pas forcément en rapport avec celle qu’il s’était inventée en créant l’image. Finalement, les acteurs ont chacun une conduite personnelle du spectacle, lointainement parallèle à la conduite du spectacle de leur(s) partenaire(s) et a fortiori de la mienne. C’est aussi pour cette raison que je ne fais ensuite que des retours techniques, du type : « trop vite », « trop lent », « trop bruyant », « plus léger », je ne donne jamais d’indications psychologiques qui renverraient à une logique ou une trajectoire intérieure de l’acteur. Par ailleurs, pour revenir au montage, un spectacle ne peut pas être fait que de temps forts. C’est une entreprise empirique dont les règles sont assez mystérieuses, imprévisibles. Parfois, certaines scènes très drôles ou très fortes se révèlent impossibles à insérer et inversement, une scène qui semblait faible en elle-même devient cruciale juste dans son enchaînement avec d’autres. Une liaison devient une séquence majeure.

Dans 20 mSv, le principe d’alternance se fait aussi entre des scènes où la dangerosité et la causalité sont plus ou moins explicites. « Sécuriser un espace », « je vis avec un serpent venimeux », « je ne peux pas toucher cette chose », « on ne peut pas y penser tout le temps », « une méthode personnelle de décontamination », « une peur injustifiée », « je la transporte partout où je vais », « dans 20 ans », « on ne sait jamais », « vérifier, vérifier encore », « les gestes que j’ai oublié de faire », « une mutation bénigne peut se manifester » : beaucoup des sujets d’improvisation tournent autour de cette question du doute, de l’incertitude quant à la dangerosité, qui peut conduire soit à une tentation de nier le risque, soit au contraire de développer une peur obsessionnelle, dévorante qui empêche de vivre un quotidien un tant soit peu serein. Je voudrais que l’on revienne plus spécifiquement sur l’improvisation n° 50, « tu n’aurais pas dû ramener ça à la maison ». Après plusieurs étapes de réécriture, elle a donné lieu à l’une des scènes les plus frappantes du spectacle, à la fois par sa force visuelle et par le caractère explicite de la dénonciation, que Jérémie Majorel décrit ainsi dans son article sur le spectacle : « Lors d’une séquence centrée sur la difficulté à définir la dose de radioactivité au-delà de laquelle l’être humain court un réel danger, une scie circulaire suspendue à un fil oscille dangereusement entre les acteurs pendant qu’on entend ce qui semble être un morceau strident de scie musicale, nous faisant ainsi prendre conscience de manière concrète du danger radioactif, d’autant plus effectif qu’invisible, inodore, indolore, indétectable par nos cinq sens, suscitant souvent l’incrédulité des premiers concernés. »[13]

20 mSv : la séquence du baiser-scie. © Bruno Meyssat

Cette séquence, que j’appelle « le baiser-scie », vient en effet de la troisième version de l’improvisation n° 50, ou plus précisément d’un tout petit moment de cette improvisation de Yassine Harrada et Élisabeth Doll. Au début de la création, j’avais par hasard acheté beaucoup de ces lames de scie circulaire – la providence à cette étape intervient beaucoup –, mais les acteurs n’arrivaient pas à les mettre en jeu. Avec Pierre-Yves Boutrand, le scénographe, nous avons fait une dernière tentative, en accrochant la scie de manière sécurisée, pour la mettre à hauteur du visage des acteurs. La scie est restée suspendue ainsi quelques jours avant que Yassine, qui est très physique et qui aime faire des choses un peu risquées, s’en empare, et embarque Élisabeth, qui était entrée dans son improvisation. Ce qui m’a intéressé dans ce moment, c’est qu’il permet de faire éprouver au spectateur la sensation de risque, de dangerosité, alors même que c’est une scène quotidienne, on peut s’imaginer que c’est un couple qui s’embrasse plusieurs fois avant de partir pour sa journée de travail. S’ils s’y prennent mal, les acteurs peuvent vraiment se blesser – d’ailleurs, c’est une des scènes les plus chorégraphiées du spectacle –, mais en même temps leur interaction est sensible, presque désinvolte. La scie circulaire m’intéressait aussi visuellement parce que ce disque avec ses dents acérées évoque la manière dont on représente le virus du sida, elle permettait la concrétion de plusieurs images de dangerosité, de menaces très grandes, mais invisibles à l’œil nu. Et puis, la scie c’est aussi l’outil qui permet de couper les arbres, et cet objet nous évoquait les forêts japonaises rasées pour lutter contre la contamination déposée dans leurs feuillages. Une dernière couche de sens s’ajoute du fait que cette scène, qui fait suite à un texte sur les dangers impondérables que subissent les travailleurs du nucléaire, n’est pas la seule qui occupe le plateau à ce moment-là : à gauche, est assise Julie Moreau, qui porte une combinaison blanche, la capuche à l’envers, ce qui l’empêche de voir et nous empêche de la voir. Cette scène condense beaucoup d’informations et d’images suggestives à la fois, ce qui pourrait créer un effet de saturation ou de dispersion de l’attention, mais la peur d’un danger permet de maintenir en éveil. J’ajoute que les sons entendus dans cette séquence sont des plaintes jouées au violon, qui évoquaient pour leur compositeur, Enesco, « les oiseaux en cage ou le coucou au mur » de son enfance.

Il y a comme un effet de miroir entre la mise en jeu du corps des acteurs et des spectateurs, qui retiennent leur souffle. Tout au long du spectacle, les acteurs s’exposent, se mettent à nu, en danger, se montrent dans leur vulnérabilité…

Oui, dès le début, avec l’audition de Yoshida. Cela me semblait tellement incroyable qu’un homme ait pu vivre ce qu’il a vécu, et plus encore en témoigner. Cela posait une question compliquée aux acteurs, parce qu’il ne s’agissait en rien d’interpréter ce « personnage ». C’est comme ça qu’est venue l’idée de réunir une action avec la lance à incendie et une autre avec l’eau du grand aquarium. En improvisation, Jean-Christophe avait plongé ses vêtements dans de l’eau froide et les avait endossés ensuite. Je lui ai dit : « Yoshida, c’est quelqu’un qui a été rincé par l’événement, tant par la catastrophe que par la culpabilité. Donc, tu vas être rincé, au sens littéral, tu ne vas pas être Yoshida, mais tu vas trouver un état de corps qui te mette dans un état proche, pour affronter ce texte, cette audition devant une commission d’enquête qui désirait aussi le faire sauter comme un fusible. » Dans le spectacle, il tremble donc vraiment, car il a vraiment froid, et le spectateur reçoit ses sensations, il les partage, en même temps qu’on partage avec lui toutes les informations de ce témoignage historique saisissant. En définitive, ce qui caractérise le plus ce spectacle, pour moi, est le côté très disparate des outils : parfois, on voit seulement une action, énigmatique ou explicite, parfois, on entend un dialogue, parfois une voix off, parfois on perçoit dans l’obscurité un extrait du Château de Kafka… Je voulais tout me permettre, ne rien écarter, pour me doter du spectre sensible le plus large. C’est ce qui explique que ce spectacle est plus long que d’habitude.

Pourquoi était-ce particulièrement important pour toi, cette fois-ci, d’ouvrir au maximum la boîte à outils théâtrale ? Tu as beaucoup insisté au cours de l’entretien sur l’impact du sujet sur la forme du spectacle, mais peut-être cela a-t-il à voir aussi avec une autre « traversée » que celle du nucléaire ? Le premier titre provisoire du spectacle mentionnait de fait un autre chiffre : 35, car 20 mSv est ton trente-cinquième spectacle. Penses-tu être à un tournant ?

C’est vrai que j’avais aussi cette envie de m’autoriser tous les moyens de l’action et de la parole, parce que j’avais pu me sentir un peu contraint dans mes précédents spectacles. Peut-être que je pourrais d’ailleurs aller encore plus loin, faire un spectacle très long, qui durerait trois-quatre heures, en laissant aux spectateurs la possibilité d’entrer et de sortir de la salle, pour leur offrir une expérience beaucoup plus ample de notre traversée du sujet pendant la création, qu’on préserve davantage l’état natif du travail plutôt qu’une sélection validée, bien organisée, montée. Je dois dire que tu me saisis dans un moment de doute, cela fait trente-sept ans que je fais du théâtre et j’ai l’impression d’être une nouvelle fois au bout d’une période de mon travail… Mais je sens que faire des spectacles ne me suffit plus tout à fait, aussi parce qu’il y a des parts de moi qui ne trouvent pas vraiment à s’exprimer : la peinture, la photographie et surtout le rapport particulier et très ancien que j’entretiens avec les objets, et qui m’habite au jour le jour.

Tu pars d’ailleurs dans quelques jours accrocher une exposition de photographies qui va être présentée au Théâtre National de Strasbourg en janvier 2019, dans le cadre des représentations 20 mSv, comme tu l’avais déjà fait au théâtre Nanterre-Amandiers pour 15 %. Mais il est certain que quand on voit le monde d’objets qui t’entoure au quotidien ici, dans ton lieu de travail et de vie, ou même la part qu’ils occupent durant tout le processus de création de tes spectacles, on est saisi par le fait qu’il n’en reste que des traces infimes sur le plateau.

Oui, je sais que je n’ai pas tout dit, et je ne suis pas sûr que cette part-là de ce que j’ai à extraire passe seulement ou forcément par le théâtre…

Notes

[1] Voir la présentation du spectacle Observer sur le site de la Compagnie Théâtres du Shaman.

[2] Voir la présentation du spectacle Apollo sur le site de la Compagnie Théâtres du Shaman.

[3] Françoise Zonabend, La Presqu’île du nucléaire. Three mile island, Tchernobyl, Fukushima… et après ?, Paris, Odile Jacob, 2014.

[4] Claude Dubout, Je suis décontaminant dans le nucléaire, Paris, Paulo-Ramand, 2010.

[5] Günther Anders, La Menace nucléaire. Considérations radicales sur l’âge atomique, trad. Christophe David, Paris, Le Serpent à plumes, 2006.

[6] Sociologue spécialiste de la santé au travail, Annie Thébaud-Mony a travaillé sur l’amiante puis sur le nucléaire, et également sur les collusions entre recherche scientifique et intérêts industriels. Elle a notamment publié : L’Industrie nucléaire : sous-traitance et servitude, Paris, EDK, 2000 et La Science asservie, Paris, La Découverte, 2014.

[7] Anne Lauvergeon, La Femme qui résiste, Paris, Plon, 2012.

[8] La commission d’enquête sur la sûreté et la sécurité des installations nucléaires de l’Assemblée nationale, a remis son rapport le 28 juin 2018, rédigé par les députés Paul Christophe, président, et Barbara Pompili, rapporteure : tome 1 (le rapport lui-même) et tome 2 (les comptes-rendus des auditions). Cette commission d’enquête portant sur la sûreté du nucléaire français a situé ses travaux explicitement dans le contexte « post-Fukushima », et entendait tirer les leçons de cet accident pour anticiper les risques posés par les centrales nucléaires, du fait de parallèles dans le fonctionnement des installations françaises et japonaises. Deux problèmes en particulier ont été abordés : la nécessité désormais de ne plus exclure aucun risque dans les politiques de gestion des risques, autrement dit de considérer que tout élément d’une centrale était susceptible de dysfonctionner en cas d’accident, ainsi que des problèmes spécifiques posés par la sous-traitance (les entreprises extérieures à EDF prenant en charge jusqu’à 80 % de l’entretien des centrales). De fait, lors de l’accident de Fukushima, les entreprises sous-traitantes ont immédiatement quitté le site, au motif que la gestion d’un accident nucléaire ne relevait ni de leurs compétences ni de leur responsabilité contractuelle et donc légale. L’audition de Jean-Bernard Lévy a donc porté assez longuement sur les éventuelles failles dans la « transmission » par EDF à ses sous-traitants de la « culture de sûreté » dont se prévaut l’entreprise, et plus largement sur les risques liés à la politique de réduction des coûts et à la stratégie économique du « nucléaire low-cost ».

[9] Le rapport PAREX, titré « Retour d’expérience de la gestion postaccidentelle de l’accident de Tchernobyl dans le contexte biélorusse », et rédigé en 2007 par Gilles Hériard Dubreuil, Jacques Lochard, Henry Ollagnon, Stéphane Baudé, Céline Bataille, avait été commandité par l’Agence de la Sûreté Nucléaire.

[10] Franck Guarnieri et Sébastien Travadel (dir.), Un récit de Fukushima. Le directeur parle, Paris, PUF, 2018.

[11] Yoshida est mort un an et demi après l’accident d’un cancer de l’œsophage qui n’a pas été reconnu comme accident du travail par TEPCO.

[12] Rosalie Bertell, Sans danger immédiat ? L’avenir de l’humanité sur une planète radioactive, trad. Marie-Madeleine Raoult, Montréal, Pleine Lune, 1988. Épidémiologiste et spécialiste notamment de la leucémie, cette chercheuse a reçu en 1986 un Prix Nobel alternatif pour ses travaux, et a participé à plusieurs commissions d’enquête sur les effets du nucléaire sur la santé publique en Amérique du Nord.

[13] Jérémie Majorel, « Les Radiations Invisibles : 20 mSv de Bruno Meyssat », L’Insensé, 10 novembre 2018.